Lewat tangga berjalan aku menuju kotamu. Lorong lorong

sesak.suara para combre seperti memburu kuntilanak.

Betapa bising dan misteri, kawan.

Di persimpangan hanya ada iklan iklan berebut simpati dgn

wajah kosong penuh debu. Aku menduga itu wajah yg menyaru.

Betapa kelu kotamu, kawan.

Langit penuh huru hara. Suara di luaran sana berjibaku

seperti sebuah pasien dalam raungan maut, menembus kemacetan.

Aku terperangkap dalam jelaga hitam yg berarakan, seperti

orang orang berbondongan mencari kota baru. Kota yg sering kau ceritakan biru

dan tak berdebu.

Lewat tangga berjalan ini kawan, aku lihat pintu kota

seperti gerbang tua yg menunggu purba.

2017

****

Manuskrip Kota (24) adalah puisi serial karya Rakhmat Giryadi,

seorang teatrawan yang juga sering menulis Puisi. Cak Gir—panggilan akrabnya—agaknya

memang menulis beberapa puisi bertema kota. Puisi ini adalah puisi yang nomor

24 (sebagaimana tercantum di judul. Saya menemuannya secara sepintas di kabar

berita Facebook, 24 Oktober 2018. Langsung saja saya ‘garap’ dengan pendekatan

suka-suka: #tafsirpuisimanasuka

“Manuskrip Kota (24”

Lewat tangga berjalan (eskalator, diterjemahkan menggunakan

pola frase atributif berimbuhan [yaitu satuan

bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang satu kata tersebut merupakan

unsur perluasan dari kata yang lain dan unsur perluasannya itu berimbuhan] aku

menuju kotamu (penyair mengganggap kotamu itu hanyalah semacam lantai dua atau

lantai tiga di suatu pertokoan; simbolis). Lorong lorong sesak (karena

orang-orang yang berseliweran dan sibuk. DI samping lorong yang sesak,

lorong-lorongnya juga ramai karena dipenuhi) suara para combre (entah apa combre

itu, yang pasti suaranya berisik dan menakutkan yang tergambar dalam ungkapan

penyair bahwa mereka) seperti (sedang) memburu kuntilanak.

Betapa bising (kotamu) dan (betapa ia penuh) misteri, kawan.

Di persimpangan (maksudnya di tempat yang ramai, pusat

publik) hanya ada iklan iklan berebut simpati (dari para pelalu lalang.

Iklan-iklan itu mungkin bukan papan iklan [billboard] biasa, tetapi iklan calog

legislatif karena ada penanda ke arah itu, yakni) dgn wajah kosong penuh debu

(yang meskipun wajahnya tersenyum dan mengkilat karena sudah masuk bengkel

rekayasa digital, ia masih tampak menyimpan keraguan dan kecemasan, masih

kosong. Sebab itulah). Aku menduga itu wajah yg menyaru (karena wajah sejatinya

tidaklah seperti itu).

Betapa kelu (artinya tidak bisa menyampaikan sesuatu secara

jelas, tidak jelas konsepnya) kotamu, kawan.

Langit penuh huru hara (barangkali, yang dikehendaki si

penyair adalah keberisikan bunyi mesin, klakson, knalpot, serta sumber suara

lainnya yang tidak merdu, polusi suara di antara polusi udara. Maka dari itu,

ia menyatakan kalau). Suara di luaran sana berjibaku (antara suara yang satu

dengan suara lainnya) seperti sebuah pasien dalam raungan maut (pada masa-masa

klimaktorium), menembus kemacetan (bagian ini mengacu pada baris pertama di

bait ini, bukan penjelas pada kalimat sebelumnya).

Aku terperangkap dalam jelaga hitam yg berarakan (“jelaga

hitam yang berarakan”, secara denotatif, boleh jadi sebagai gambaran asap

knalpot kendaraan bermotor bermesin disel yang belum ‘tersertifikasi’ standar

emisi gas buang EURO, tetapi secara konotatif, penyair memaksudkannya sebagai

serangkaian persoalan yang berbanjar-banjar, panjang dan mengular, yang membelit

seluruh problem kota yang dimaksud si penyair. Hal itu diibaratkannya), seperti

orang orang berbondongan mencari kota baru (tempat tinggal yang baru, yang

penuh harapan, tapi bukan Kota Harapan Indah di Bekasi. Yang dicari mereka

barangkali adalah). Kota (idaman) yg sering kau ceritakan biru (simbol

kemajuan) dan tak berdebu (maksudnya bersih).

Lewat tangga berjalan (repetisi, menegaskan situasi seperti

di muka) ini kawan, aku lihat pintu kota seperti gerbang tua yg menunggu purba

(jika pada bagian awal penyair cemas dan pesimis tentang keberadaan suatu kota,

hingga pada bagian penutup puisi, si penyair semakin meyakini kebenaran

pernyataannya sebagaimana di muka, yakni kota yang dimaksud—kota tempat tinggal

kawannya itu, mungkin Jakarta atau Bekasi—mungkin saja, lho—akan segera menjadi

kota yang ramai [sebagai ciri kota metropolitan] meskipun pada dasarnya, kerena

adanya tata kota atau tidak adanya konsep yang jelas yang menjadi identitas

kota tersebut, ia akan segera menjadi kota yang ketinggalan zaman.

2017 (artinya puisi ditulis tahun 2017, entah tangga dan

bulannya)

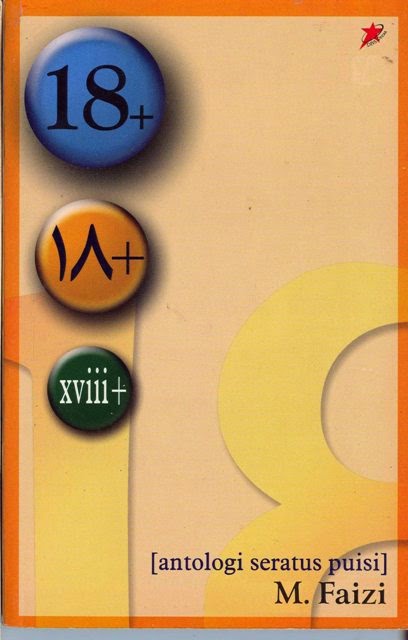

M. Faizi 25 Okt 2018