Sebagian cerita maha duka dari lirih tempo alunan piano,

adalah komposisi purna menyayat perasaan kehilangan

keindahan musim semi di Vienna, bunga melayu di mataku.

Malam ini bulan tidak bulat purnama bersama sonata

bergulir bagai drama dalam partitur Una Fantasia

dengan tempo adagio, mengelus-elus pendengaran.

Imajinasiku melambung jauh ke pintu peradaban

klasik dalam concerto berirama haru, lalu melambat

seperti bunga-bunga kematian, aku disergap kesedihan.

Jarak di antara dua belas pinus di tepi danau Lucerne,

di hutan empat musim dalam melodi rumit, membawa

kaki berlari dari kejaran hari-hari tanpa jeda. Bukankah

hidup adalah detak detik bergerak, wujud setiap rencana?

Tapi segalanya memang harus berakhir ketika layar

ditutup. Aku tersadar dari sihir partitur klasik pemuja

seni yang mengembara di udara beraroma rindu.

Sebuah kisah terbakar api, tapi puisi-puisiku tetap abadi.

2017-2018

|

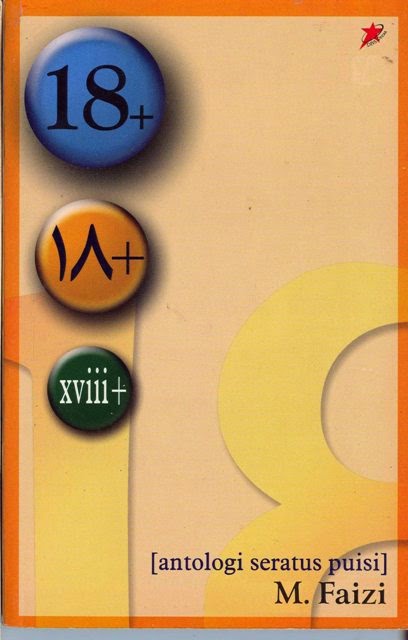

| M Faizi, macak nulis di Jembatan Beethoven, Leipzig |

“Komposisi Beethoven: Moonlight Sonata”

(Puisi Weni Suryandari kali ini bertema musik klasik.

Definisi Klasik—apabila ia mengacu kepada masa tertentu—dapat diperdebatkan,

tapi ketika ia mengacu kepada sonata, lebih-lebih pada karya Moonlight

Sonata-nya Beethoven, selesai sudah masalah. Orang boleh berbeda pendapat soal

masa itu, periode itu, tetapi mereka akan sepakat bahwa “Moonlight Sonata”

[‘moonlight’ bermakna cahaya bulan; ‘sonata’ bermakna komposisi

musikal-instrumentalia) adalah satu karya maestro dan virtuoso, Ludwig van

Beethoven, seorang komponis Jerman-Austria yang sangat masyhur, atau malah yang

paling masyhur. Weni, penyair kita kali ini, berandai-andai bahwa Moonlight

Sonata merupakan) Sebagian cerita maha duka dari lirih tempo alunan piano,

(bagi penyair, komposisi ini)

adalah komposisi purna menyayat perasaan kehilangan

(akan)

keindahan musim semi di Vienna (ibu kota Austria,

lidah kita menyebutnya Wina, bukan Weni, apalagi Wine), bunga melayu di mataku

(penjelasan dari kalimat sebelumnya; perlambang kesedihan yang mendalam).

Malam ini (yakni pada malam ketika puisi ditulis atau

pada saat si penyair mendengarkan komposisi Moonlight Sonata yang membuat dia

terinspirasi untuk menulis puisi ini, kondisi) bulan tidak bulat purnama (maksudnya,

tidak benar-benar purnama, mungkin perbani, yaitu proses menjelang purnama) bersama

sonata (yang menjadi latarnya)

bergulir bagai drama dalam partitur Una Fantasia (Apa

partitur Una Fantasia? Adakah varian dalam notasi? Saya kurang tahu. Yang saya pahami,

bahwa penyair menangkap situasi dramatis di situ sehingga ia mengumpamakannya

dalam frase “bagai drama”. Maksudnya, perpindahan notasi di dalam partitur

itulah disebutnya drama, bisa terkait tempo atau birama)

dengan tempo adagio (terkait dengan birama dan jeda; istilah

untuk tempo yang lambat, bukan nama koran atau majalah. Biasanya, yang begini

ini mengesankan kemurungan atau meditatif, sehingga wajar apabila si penyair

merasakan komposisi itu dapat), mengelus-elus pendengaran.

Rupanya, penyair Weni begitu serius mendengarkan komposisi

ini. Ia semata-mata mendengarkan, tidak mendengarkan sambil lalu, seperti

mendengarkan sekaligus sambil bersih-bersih kamar atau memasak. Pantas saja,

komposisi tersebut—menurut pengakuannya—membuat) Imajinasiku melambung jauh

ke pintu peradaban

klasik (“peradaban klasik” yang dimaksudkan penyair

boleh jadi Abad Pencerahan, tetapi jika menilik redaksi puisi, yang dimaksudkannya

agaknya adalah masa-masa abad 16 hingga abad 17-an, yakni masa di mana

komposer-komposer musik klasik lahir dan berjaya) dalam concerto berirama

haru, lalu melambat (soal ketukan; tempo, yang membuat suasana batin

pendengarnya pun berubah. Penyair menangkap kesan kesedihan yang mendalam)

seperti bunga-bunga kematian, (sehingga) aku disergap

kesedihan.

Jarak di antara dua belas pinus di tepi danau Lucerne

(nama danau indah di Swiss),

di hutan empat musim (maksudnya bukan hutan tropis) dalam

melodi rumit (seperti di dalam komposisi, mengesankan sebuah upaya yang

rumit di antara nuansa tenang yang tercipta dari sonata. Komposisi itu tak

ubahnya kekuatan yang), membawa

kaki berlari dari kejaran hari-hari tanpa jeda (Sebentar,

mengapa penyair, kok, tiba-tiba berfantasi terhadap barisan pohon pinus di

danau Lucerne? Kemungkinan yang pertama, Moonlight Sonata berasosiasi dengan

tempat itu; kemungkinan kedua, penyair bernostalgia dengan tempat tersebut

ketika puisi ini ditulis; kemungkinan yang ketiga, penyair sedang membandingkan

komposisi klasik ini dengan tempat yang tenang dan sama indahnya dengan citraan

yang berbeda indera, semacam sinestesia. Setelah menggambarkan suasana yang

berbeda ini, penyair lantas mengajukan pertanyaan retoris:). Bukankah

hidup adalah detak detik bergerak, wujud setiap rencana?

Namun, segala yang ia rasakan, baik itu kesedihan atau

kebahagiaan, akan mengalami masanya sendiri. Yang pernah bermula akan pula

berakhir. Katanya:)

Tapi segalanya memang harus berakhir ketika layar

ditutup (dan ungkapan ini agaknya merupakan gambaran

bagian akhir komposisi Moonlight Sonata, menjelang selesai). Aku tersadar

dari sihir partitur klasik pemuja

seni yang mengembara di udara beraroma rindu (bagian

ini menunjukkan bahwa si penyair—yang dalam hal ini merupakan pendengar

sekaligus penikmat karya-karya musik klasik—sempat terhanyut oleh alunan musik,

laksana seorang ‘astral traveler’, melintasi abad demi abad tetapi tetap dalam

keadaan tidak berpindah tempat duduk. Demikian pula, komposisi tersebut dapat

membawanya melambung jauh ke masa/periode Klasik tetapi tetap dalam keadaan terpekur

di depan laptop. Baginya, keadaan ini bagaikan)

Sebuah kisah terbakar api (dan karenanya menjadi

musnah. Lalu, apa yang tersisa? Meskipun yang lain akan musnah), tapi

puisi-puisiku tetap abadi.

2017-2018

@ M Faizi

@ M Faizi